Wildkatzen leben im Verborgenen und sind in Brandenburg 200 Jahre lange ausgestorben gewesen. Bis 2022. Wildkatzen repräsentieren viel: Wälder, die wieder lebendig werden, Menschen, die Verantwortung übernehmen, Wälder, die sich verändern und über Pädagogik, die mit Klassenzimmer nichts zu tun hat.

Ich war für ein Wochenende in der Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein in Werneuchen. Eingeladen hatte die BUNDJugend zum Wildkatzenseminar. Gekommen sind Menschen aus ganz Deutschland mit Fokus auf Naturschutz, Naturpädagogik und vielleicht dem Wunsch, ein bisschen die Welt zu retten.

Was Dich in diesem Artikel erwartet:

- Ankommen in Werneuchen – alte Mauern, neue Gedanken

- Waldwissen trifft Praxis – Die Wildkatze im Fokus

- Gefahr Hauskatze

- Wie man Wildkatzen nachweist – die Lockstockmethode

- Sinne öffnen – spielerische Naturpädagogik

- Struktur statt Ordnung – Lebensräume erkennen und gestalten

- Viele Menschen schützen viel verschiedenes

- Abschlussgedanken

- Wildkatzen als Waldbotschafterinnen

1. Ankommen in Werneuchen – alte Mauern, neue Gedanken

Die Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein liegt am Rand von Werneuchen, etwa eine Stunde nordöstlich von Berlin. Ein ehemaliges Mädcheninternat, das heute politisch-soziale Bildungsarbeit macht – mit einem Neubau für Seminarräume und einem Haupthaus, einer Streuobstwiese, einem Kletterparcours, einer zirpenden Insektenwiese und viel Platz im Grünen. Ich musst spontan immer wieder an das Internat in der Serie Wednesday denken.

Die Mischung aus Altbau und gut durchdachtem Neubau, mit einfachem, funktionalem Zimmerstandard, war angenehm unaufgeregt. Die Gruppe bestand aus zehn TeilnehmerInne. Es war ein kleiner, feiner Kreis, viele aus Berlin und Brandenburg, einige aus dem Rest der Republik. Ich war froh, dass ich teilnehmen konnte – nicht als Vereinsmitglied… Vereine sind nicht so meins. sondern als freie, engagierte Teilnehmerin mit Hintergrund in Forst, Umweltpädagogik, Gartenberatung und Jagdscheinwissen.

Am zweiten Tag gab es einen Moment, den ich nicht vergessen werde: gebratene Zucchini zum Mittag. Sie wurde extra für mich zubereitet, da ich eine wichtige Zutat aus dem eigentlichen Hauptgang nicht vertrage. Sie war unfassbar lecker: mariniert, dann angebraten und später nochmal kurz in den Ofen. Die Konsistenz war perfekt: nicht matschig, nicht ölig, sondern aromatisch und auf den Punkt. Ich habe den Koch extra nach dem Rezept gefragt! Klar, werde ich das zu Haus ausprobieren. Ich werde dafür auch extra Zitronen- und Basilikumöl herstellen! Das hat zwar alles nichts mit der Wildkatze zu tun aber irdenwie doch mit dem Wochenende.

2. Waldwissen trifft Praxis – Die Wildkatze im Fokus

Am ersten Seminartag ging es gleich zur Sache: Was wissen wir eigentlich über die Europäische Wildkatze – und was davon ist tatsächlich belegt?

Stephan Kiersch, Regionalkoordinator für Umweltbildungen im Land Brandenburg für das Projekt „Wildkatzenwälder von morgen“ und seine Kollegin Franka Kaliebe führte uns umsichtig, charmant und kompetent durch das Wochenende.

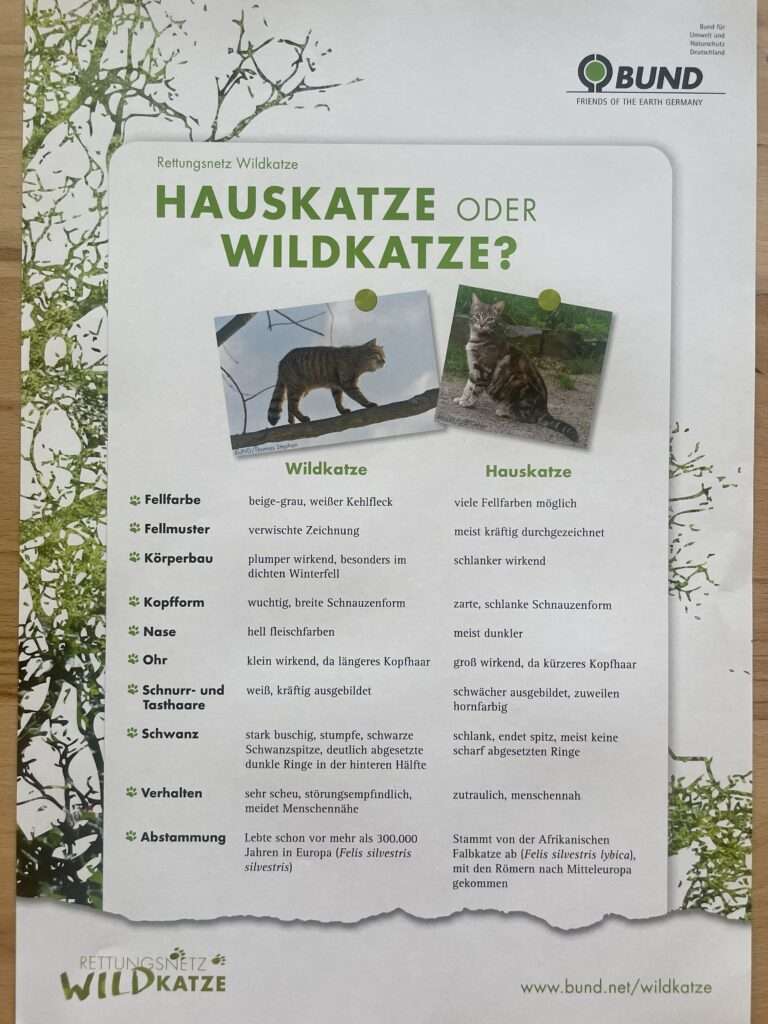

Wir starteten mit einem kurzen Überblick zur Biologie der Wildkatze (Felis silvestris silvestris). Und, nein: Sie hat nichts mit unserer Hauskatze zu tun! Unsere Sofamieze stammt von der ägyptischen Falbkatze ab. Leider können sich Hauskatzen und Wildkatzen verpaaren – zu Lasten der Wildkatzen…

Es gibt ein paar wichtige Merkmale: Der Schwanz der Wildkatze ist kürzer, buschiger, ist am Ende schwarz und hat dunkle Ringe, das Fell matter, die Haltung vorsichtiger. Sie meidet den Menschen, lebt in strukturreichen Laub- und Mischwäldern – und ist doch keine reine Waldbewohnerin. Auch Brachen, Streuobstwiesen, Waldränder, Auwälder nutzt sie. Zum Beispiel lebt sie im Leipziger Auwald.

Was mich überrascht hat: Die Wildkatze war ganz weg in Brandenburg und zwar 200 Jahre lang und vor 2 Jahren ist sie alleine zurück gekommen. Das finde ich fantastisch! Sie ist zurück und zwar ohne Wiederansiedelungsprojekte! Geht also! Dafür ist das Grünen Band wichtig, dem ehemaligen innerdeutschen Grenzstreifen, der als Wildtierkorridor fungiert.

Wildkatzen benötigen nämlich wie sehr viele wild lebenden Tiere vernetzte Lebensräume. Das bedeutet: Keine isolierten Waldinseln, sondern Korridore – also naturnahe Verbindungen zwischen den Gebieten. Hier kommen auch Privatwaldbesitzende, Forstbetriebe und Kommunen ins Spiel. Sie können durch gezielte Maßnahmen wie Heckenpflanzung, Waldumbau oder Pufferzonen dafür sorgen, dass Wildkatzen wandern können – und damit langfristig überleben.

Im Praxisteil des Tages ging es dann raus: Wildkatzen lassen sich selten direkt beobachten. Also nutzen ForscherInnen sogenannte Lockstöcke. Das sind Holzpfähle, die mit Baldrian besprüht werden. Wildkatzen reiben sich daran, und so bleiben Haare aus dem Fell zurück. Dieses wird anschließend genetisch untersucht. Eine einfache, aber effektive Methode, um Vorkommen zu dokumentieren.

So konnten aus dem Programm Wildkatzensprung, gefördert durch das Bundesamt für Naturschutz, über 20 sogenannte Wildkatzenkorridore geschaffen werden – also strukturreiche Verbindungslinien zwischen bislang isolierten Waldgebieten. Gepflanzt wurden Hecken, Feldgehölze und gestufte Waldränder. Es ist ein Beispiel dafür, wie Artenschutz auch außerhalb von Schutzgebieten funktioniert – konkret, umsetzbar, langwierig… und wirksam!

3. Gefahr Hauskatze

An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass Freigängerkatzen nicht mit der Wildkatze vergleichbar sind: Weil sie nicht jagen müssen um zu überleben, töten sie aus Trieb. Und damit hat die Artenvielfalt, insbesondere für Vögel und Kleinsäuger, ein echtes Problem. Laut dem Artikel im Spektrum der Wissenschaft töten Katzen allein in Deutschland schätzungsweise 200 Millionen Wirbeltiere pro Jahr – ein ökologisch relevanter Faktor, der in Naturschutzkonzepten oft unterschätzt wird.

Schleswig-Holstein bringt nun eine Katzenschutzverordnung auf den Weg, um die Anzahl der Freigängerkatzen zu regulieren. Wir wollen hier ja keine spanischen Verhältnisse, die kommen mit den Waldbränden von ganz alleine.

4. Wie man Wildkatzen nachweist – die Lockstockmethode

Wildkatzen leben heimlich. Wer sie erfassen will, braucht Geduld – und indirekte Methoden. Eine davon ist die sogenannte Lockstockmethode. Sie ist ziemlich unromantisch

- Ein Lockstock ist ein etwa einen Meter langer Holzstab, der senkrecht in den Waldboden gesteckt und mit Baldrian-Tinktur besprüht wird.

- Wildkatzen werden von dem Geruch angelockt, reiben sich daran – und hinterlassen dabei Haare.

- Diese Haare bleiben an dem aufgerauten Stock haften und können Wildkatzen nachweisen.

- Die Haare werden im Labor genetisch untersucht. Ist sogar noch die Haarwurzel dran, gibt es sehr gute Daten. Darauf sollte geachtet werden, denn die Analyse einer Einsendung kostet ca. 150 Euro!

Mit dieser Methode lässt sich sicher feststellen, ob es sich um eine echte Wildkatze handelt – und nicht um eine Hauskatze, die sich verirrt hat.

Es gibt Vorgaben, wo die Lockstöcke aufgestellt werden und wie und wann sie kontrolliert werden. Das übernehmen häufig geschulte Ehrenamtliche, die sich für den Naturschutz einsetzen! So konnte nachgewiesen werden, dass die Wildkatze wieder in Brandenburg ist.

5. Sinne öffnen – spielerische Naturpädagogik

Wie macht man ein Tier erlebbar, das sich so gut wie nie zeigt? Die Antwort liegt nicht in Bildern oder PowerPoint-Folien – sondern in der Erfahrung. Wir haben im Seminar genau das ausprobiert.

In einer Übung liefen wir mit Schlafmaske geradeaus über die Wiese – in Richtung Zaun. Nur einer kam tatsächlich dort an. Der Rest verteilte sich irgendwo auf der Fläche. Das war ziemlich eindrucksvoll: Eine Wildkatze muss sich nicht orientieren, sie ist einfach orientiert.

Dann ging es in den Wald: Drei Durchgänge auf der gleichen Strecke. Zehn Gegenstände waren entlang des Weges versteckt. Ich habe drei gefunden – davon zwei Stück Müll. Also eigentlich nur einen echten. Das war ehrlich. Und es hat mir gezeigt, wie viel man übersieht, selbst wenn man weiß, dass man suchen soll.

So ging es weiter mit Übungen verschiedener Art als Inspiration für eine spätere kleine Führung zum Thema Wildkatze. Der Grundtenor war immer: Nicht belehren, sondern erfahren. Nicht erklären, sondern berühren. Die Wildkatze war dabei eher Mittel zum Zweck – sie steht exemplarisch für viele versteckte, schutzbedürftige Tiere, deren Lebensraum wir mitgestalten, ob im Wald oder im Garten.

6. Struktur statt Ordnung – Lebensräume erkennen und gestalten

Ein zentrales Thema des Seminars war: Wie sieht eigentlich ein „guter“ Wildkatzenwald aus, also die Wildkatzenwälder von morgen? Die Antwort hat nichts mit Ordnung zu tun – im Gegenteil.

Wildkatzen brauchen Wälder, die nicht nur Wirtschaftsraum sind. Sie brauchen eine Mischung aus Deckung, Durchschlupf, Ruhe, Zugang zu Wasser und Jagdmöglichkeiten und Rückzugsort für die Jungenaufzucht. Dabei sind Totholz, gestufte Waldränder, Brombeergebüsch, Grasinseln, Übergangsbereiche sehr wichtig. Alles, was in klassischen Forstaugen (und im kleinen auch im überspitzen Kleingartendenken) oft als unaufgeräumt gilt. Die Stoffwildkatze Waldemar wurde extra angefertigt und zeigt, dass sogar Holzpolter für die Jungenaufzuchte angenommen werden.

Vieles davon kann durch Planung hergestellt werden. Oder es geht einfacher, wenn man es gewollt zulassen. Das bedeutet auch, dass Forstbetriebe, Gemeinden oder Waldbesitzende den Mut haben müssen, vermeintliches Chaos oder sagen wir lieber kreative Desterilisierung stehen zu lassen. Dass sie beobachten, statt zu räumen.

Das bedeutet, dass diese Prinzipien auch im Garten gelten – nur eben im Kleinen. Auch hier sind es oft die unordentlichen Ecken, die besonders wertvoll sind: Ein Laubhaufen, ein alter Baumstumpf, ein wilder Beetrand mit Brennnesseln. Wer Wildkatzenräume versteht, versteht auch biodiverses Gärtnern besser. Desewegen, setze Dich ab und zu mal hin, bleibe und beobachte eine Weile: Beobachten kann retten!

Und: Der Schutz dieser Strukturen ist nicht allein eine staatliche Aufgabe. Gerade weil Wildkatzen keine reinen „Waldtiere“ sind, sondern Übergangsbereiche nutzen, sind auch Landwirtschaft, Siedlungsrand, Privatwälder und eben Gärten wichtige Bausteine im großen Ganzen.

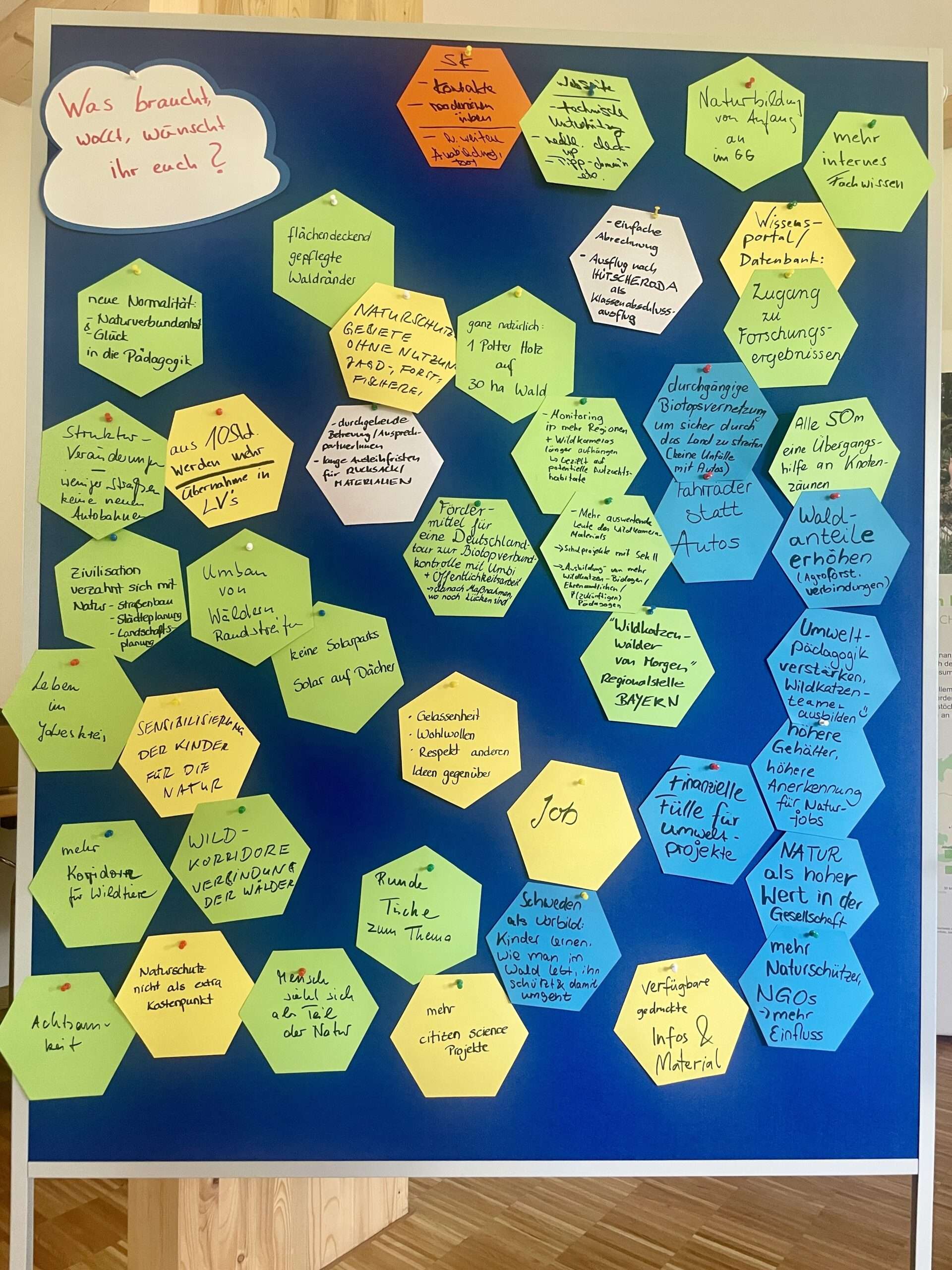

7. Viele Menschen schützen viel verschiedenes

Lustiger Weise gab es einen Vortrag von Förster Michael Timm (Landesforst Brandenburg, LFB), bei ihm war ich noch vor kurzem zur Exkursion über Kiefern und das Harz gewesen – so klein ist die Welt manchmal. Timmy schützt das Wissen um die Forstgeschichte in der DDR und schlägt eine Brücke zwischen Forstwirtschaft und Naturschutz. Diese Kluft darf wieder weiter zusammen wachsen. Er erklärte, warum die Wälder hier so aussehen, wie sie eben aussehen. Es gibt wohl schon einige Zusammenarbeiten zwischen LFB und BUND!

Am Samstagabend war Lagerfeuerabend. Es hatte in den vergangenen Tagen viel und durchdringend geregnet. Wir saßen am Lagerfeuer, aßen Stockbrot, genossen den Sommer. Der Tag war drückend heiß gewesen, schwül, die Luft stand. Erst am Abend kam endlich dieser kühlere Wind. Und mit ihm kamen die Gespräche, die ich sehr liebe: Von Mensch zu Mensch, ganz ohne Sachlichkeit. Danke für die tiefen Lagerfeuerbegegnungen!

8. Abschlussgedanken

Die Wildkatze haben wir natürlich nicht gesehen. Sie zeigt sich nicht, erst recht nicht wenn Menschen unterwegs sind. Aber vielleicht geht es genau darum. Darum, dass wir anfangen, Dinge wieder zu schützen, die wir nicht direkt sehen aber von denen wir wissen. Und ja: Wir wissen unglaublich viel und können unglaublich viel wissen. Das ist ein Vorteil in unserer jetzigen Zeit.

Wenn Du diesen Artikel liest, gehörst Du wahrscheinlich zu den Menschen, die sich für Natur interessieren. Vielleicht bist Du schon aktiv. Vielleicht bist Du noch suchend. Vielleicht denkst Du: „So ein Seminar wäre nichts für mich.“ Das ist ok. Vielleicht denkst Du auch: „Bei so was würde ich gerne mal mitmachen!“ Dann tu das. Es gibt bestimmt gute, passende Menschen in Deiner Nähe, die informiert und aktiv sind. Die einen gehen lieber raus mit Kindern. Die anderen kontrollieren lieber die Lockstöck und andere haben Geld, welches sie zur Verfügung stellen. So helfen wir alle zusammen. Ich für meinen Teil, ich schreibe darüber.

Ich halte übrigens im Oktober 2025 einen Vortrag zum Thema 4-Monate-Kompost beim Bezirksverband Eberswalde. Es geht um Kreisläufe, ums Hinschauen, ums Möglichmachen – eigentlich genau das, worüber wir an diesem Wochenende gesprochen haben. Vielleicht sehen wir uns dort.

9. Wildkatzen als Waldbotschafter

Wildkatzen sind eine bedrohte Tierart und sie sind ein Symbol für das, was verloren gehen kann – und für das, was wiederkommt, wenn wir Räume schaffen. Sie sind irgendwie ein starker Beweis dafür, dass Natur sich selbst „heilt“, wenn wir ihr Platz lassen und diesen Platz schützen.

Also wenn Du etwas tun willst – geh raus. Fang bei Dir an, hör hin und bleibe grün.wild.wunderbar. Und melde Dich für meine Wald- und Wiesenpost an, dann bekommst Du einmal in der Woche Neuigkeiten aus Garten, Feld und Flur.

Deine Gunhild

2 Antworten

Richtig schön geschrieben, vielen Dank! 🙂

Danke Dir! Ich freue mich über weitere gemeinsame Aktionen! Für mehr lebendige Wälder – diese dürfen meinetwegen auch grün.wild.wunderbar sein!